分子对接的氨基酸都是保守氨基酸

DNA分子活性比较低,它需要特定蛋白质的帮助才能完成自我复制。但反过来讲,特定的蛋白质不是无缘无故产生的,它们需要经过自然的筛选,而要通过自然选择,它们就必须能被遗传且能产生变异。然而蛋白质本身不是遗传的模板,它要由DNA编码。所以问题就是,蛋白质没有DNA就无法进化,而DNA没有蛋白质也无法进化。如果两者缺一不可,蛋白质与DNA两者谁先谁后,这类似于鸡生蛋蛋生鸡的问题。

在20世纪80年代中期,科学家有一项超凡的发现,那就是RNA可以当作催化剂。RNA分子很少形成双螺旋,它们常卷成小而复杂的形状,同时具有催化作用。这样一来RNA分子就可以打破前面的困境。在这个假设的“RNA世界”里,RNA既可以扮演DNA的角色也可扮演蛋白质的角色,它可以催化自我复制以及很多其他反应。

从现代细胞工作的角度来看,该假设是有意义的。今天的细胞里,氨基酸并不会和DNA直接接触,当细胞需要合成蛋白质时,许多基础反应都是由核酶(一种具有催化功能的RNA)催化完成的。“RNA世界”假设让整个学界为之着迷,它让生命密码的研究方向,从“DNA密码如何编码蛋白质”转向“RNA和氨基酸之间到底发生了什么”,然而至今我们仍没有明确的答案。

美国生物化学家哈德罗·莫洛维兹与分子生物学家谢利·科普利以及物理学家埃里克·史密斯假设:由成对字母组成的RNA也可以作为催化剂。他们认为双核苷酸会和氨基酸的前体结合,然后催化它们成为氨基酸。至于催化成哪一种氨基酸,则要看双核苷酸里的字母是什么。理论上第一个字母会决定氨基酸的前体,第二个字母决定反应形式。比如说,如果两个字母是UU,那么丙酮酸会先接上来,然后被转换成疏水性极强的亮氨酸。

从这里到三联密码只剩下两步了,而它们都只需要简单的字母配对即可。首先,一段较大的RNA分子和双核苷酸通过惯常的碱基配对法则配对,也就是G配C, A配U。接着氨基酸会被转移到这个较大的RNA分子上,因为分子较大,吸引力也比较大。结果就是一段RNA分子接了一个氨基酸,而氨基酸的种类取决于最初携带它的双核苷酸字母。

第二步则是将二联密码变成三联密码,配对规则不变。如果三个字母配对的效果比两个字母配对来得好(也许好处是分子间有较多空间或结合力较强),那三联密码自然会胜出。

当然整套“RNA世界”理论都还只是假说,目前也没有太多证据可以证明。但是重要的是它为解开密码起源之谜带来希望之光,从简单化学反应到三联密码诞生,看起来也有可能发生,也可以被实验检验。

地球的生命产生于

8日

#首次在地球外确认生命之源存在#

登上微博热搜榜第一

并成为“爆”

据日媒报道,日本文部科学省称,科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中检测到了20多种氨基酸。这是第一个证明在地球外存在氨基酸的证据。

2020年12月,探测器“隼鸟2号”为期6年的回收舱从3亿多公里外的小行星“龙宫”返回地球,在其带回约5.4克行星表面样本中,检测到多种氨基酸。

日本横滨国立大学天体生物学名誉教授小林宪正表示,在地球以外天体上发现多种氨基酸“史无前例”,甚至可能暗示地球以外存在生命,“证明氨基酸存在于小行星的地下,增加了这些化合物从太空到达地球的可能性”。

这也意味着氨基酸可能存在于其他行星和天然卫星上,暗示“生命可能诞生在宇宙中比以前认为的更多的地方。”

此次,“隼鸟2号”采集样本来自不受阳光或宇宙射线侵蚀的小行星地下物质,对其分析是在没有将其暴露于地球空气中的情况下进行的,这意味着研究人员首次证实了外层空间中也存在生命的组成部分。

为什么在外星发现氨基酸意义重大?

氨基酸是蛋白质的组成部分,是形成生命不可或缺的有机分子。

虽然还不知道氨基酸是如何到达古代地球的,但有一种理论认为,46亿年前地球形成时氨基酸就已大量存在,但在地球被岩浆覆盖变得极其炎热后便不复存在,但随后又被流星从外太空重新引入。

也有理论认为,氨基酸本身就存在于地球表面。

网友:童年幻想成真了!

有人写好了“星际住址”,有人要“回家”

还在单身吗?

别急……你的缘分可能在外太空

时事组再得一分!

此外,

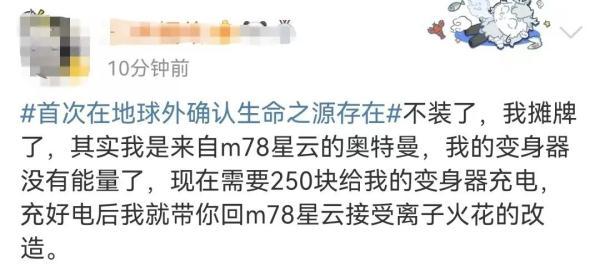

最近可能会有很多自称“外星人”的消息,

大家要及时下载反诈APP,

避免财产损失哦

你对外星人有过什么想象?

综合:科技日报、央视网

来源: 河北交通广播

“爆”!首次在地球外确认生命之源存在,地球的生命产生于

脑出血时的脑组织代谢障碍

1.能量代谢紊乱由于缺氧,脑细胞代谢紊乱,糖代谢处于无氧或乏氧状态。在正常情况下,1克分子的葡萄糖通过有氧分解,完全被氧化成CO。和水时,可产生“自由能”686千卡,其中的44%以高能磷酸键的形式储存供机体活动用,按每克分子高能磷酸键可能存能量8000卡计算,可使38克分子的二磷酸腺苷(ADP)磷酸化成38克分子的三磷酸腺苷(ATP)。如果在乏氧状态酵解,一克分子的葡萄糖降解成丙酮酸时,只产生2克分子的三磷酸腺苷。

2.蛋白质代谢素乱脑组织细胞可以通过三羧酸循环的氧化过程把葡萄糖转变成氨基酸。这些氨基酸一小部分合成蛋白质,大部分保持游离状态,而这些自由氨基酸成为脑神经细胞的主要能量来源之一。脑出血时,碳水化合物代谢障碍,其蛋白质代谢也随之紊乱,主要表现在核苷酸和氨基酸的生成减少。氨基酸的生成减少对神经功能的影响很大。

3.碳水化合物(糖)代谢紊乱:脑组织缺氧,细胞内线粒体氧化作用失去正常状态,糖代谢不能按正常供氧情况下进行氧化丙酮酸,产生CO和水;而通过无氧糖酵解还原丙酮酸成为乳酸。在正常情况下,乳酸的一小部分(占五分之一),在肝内再合成葡萄糖,而大部分(占五分之四)在呼吸链中氧化成CO2和水。

脑出血的病人由于线粒体功能失常,呼吸链的氧化磷酸化作用减弱,因而大部分的乳酸得不到降解。乳酸的产生多,利用少,产生了高乳酸血症。脑细胞间质乳酸骤集,引起脑血管的扩张造成”过度灌注”而加重脑水肿。由于乳酸增多,脑脊液的PH值下降,酸中毒使体内储的消耗,使动脉血中的乳酸盐浓度降低,脑脊液中的肌酸磷酸激酶、醛缩酶和乳酸脱氢酶增多。

4.脂肪代谢的紊乱脑出血时肾上腺素能的兴奋,脂肪大量分解为甘油三脂和游离脂肪酸。当脑水肿时脑受压发生后。磷脂的磷含量下降。在灰质中神经磷脂、脑磷脂的变化不大,而卵磷脂含量明显下降,在白质内卵磷脂和脑磷脂都明显下降。卵磷脂是细胞膜的重要组成部分。细胞膜是生命膜,包括线粒体、内质网、核膜和细胞酶系统。一旦磷脂的合成障碍,细胞膜的功能立即失常,细胞内外水与电解质的交换运转,线粒体能源的供应转换,呼吸链的功能,内质网蛋白质的合成,氨基酸的置换等一系列脑细胞代谢受到影响。

?

3.肺水肿脑血管疾病尤其是严重的脑出血常出现肺水肿。这种肺水肿是神经因素所致,主要为丘脑下部功能乱所引起。其血液动力学变化与大量注射肾上腺素相似,早期出现体循环和肺循环压力增高。这在脑出血后几秒钟至几分钟就会发生。这种全身血管收缩,血压升高的情况,虽然很快地复至接近正常,但当肺血流量增加、脑血管损伤和通透性增加的多种机制参加下、肺水种仍然发生

4.胃肠道出血脑出血后可引起一系列胃肠道的急性糜烂浅溃疡、坏死出血等病变,称应激性溃疡综合征。这些溃疡可以是单个或多发的、浅表的深层的,糜烂出血的病变则常为散在多发的。应激性溃疡引起胃肠道出血的发病机制曾有多种学说,其病机示意图如下:

5.脑疝的形成.颅腔,基本上被硬脑膜形成的大脑镰和小脑天幕分为三个小腔。颅腔和脊髓腔之间以枕骨大孔为界,在脑出血时,其出血所在小腔的压力升高,将脑组织向别的小腔或脊髓腔挤压。当被挤压的脑组织超过一定界限时,就形成脑疝。

脑疝形成有一个过程,快的1~2小时,慢者大多3~4天。据肖镇祥等认为:临床上有特殊重要意义的是小脑幕切迹疝和枕骨大孔痛。这两种脑疝发生的部位,容许脑组织疝入的裂孔都比较小,局部组织比较坚韧。疝入受压的脑组织中的中脑或延脑,都是十分重要的神经结构,一旦受到挤压,就会发生严重的后果。脑疝的发生,除了盆腔间的压力悬殊这个基本的原因外,凡是可促使颅内压进一步加重的因素如脑脊液循环通道的受阻、咳嗽、骚动等,或加大分腔间的压差的因素

如腰穿放液,都可促进脑疝的发生。脑疝不是在瞬间突然形成的,而总是有一个过程的。急性脑血管疾病的患者,以多见的半球内血肿为例,最快的从脑出血开始到小脑幕切迹疝症状的出现,也有1~2个小时,慢些的要经过3~4天。临床要经过局灶症状的加重,颅内压逐渐增高,大脑半球向对侧及向下逐渐压迫,才出现典型的大脑脚综合征。当脑疝充分形成,临床诊断已无疑问时,从病理上说,仍然有早期和晚期之分。所谓早期,是指受压的脑组织虽然因为缺血、缺氧而功能丧失,但病理上仍是可逆的。

只要颅压下降,移位的脑组织复位,脑组织的功能仍可恢复。如到晚期,脑组织疝入,而受压的时间较久,病变区已软化,坏死,就造成永久性的损害。所以,脑疝的形成过程可大致分为四个时期,即局灶高压发展期、脑疝前期(压迫邻近脑组织,移位,但未形成明确的疝入)。脑疝早期和脑疝晚期。就治疗的需要而言,我们应当在局灶高压发展和脑疝前期,即认识脑疝的发生。并采取有效的措施。最晚也要在脑疝早期给予处理。#大有学问#

发表评论